| ДОМ | МЕНЮ | ДОКИ | ПОИСК |

Содержание статьи «Биохимические методы исследования»:

Биохимические методы занимают одно из ведущих мест в общем комплексе обследований и контроля за тренированностью спортсменов. Будучи достаточно точными и надежными, они значительно дополняют и расширяют возможности оценки функционального состояния, позволяют объективно судить о течении обменных процессов и правильно оценивать степень тех или иных отклонений в состоянии здоровья.

Проводимые в динамике, они позволяют следить за течением заболевания, за эффективностью проводимых реабилитационных и профилактических мероприятий, изучать направленность обменных процессов путем определения специфических промежуточных продуктов обмена в крови, моче и других средах.

Напряженная мышечная деятельность сопровождается значительными метаболическими и гематологическими изменениями. Полученные на сборах биохимические показатели позволяют уже на ранней стадии диагностировать признаки переутомления и вносить коррективы в тренировочный процесс, применять необходимые реабилитационные средства. Наиболее ценны в этом отношении показатели углеводного, азотистого и жирового обменов, крови, слюны и др. (см. Программы тренитовок)

Углеводный обмен оценивают по содержанию в крови сахара (глюкозы), молочной (лактат) и других кислот.

Молочная кислота в норме составляет 0,33—0,78 ммоль/л. После тренировки (соревнования) лактат возрастает до 20 ммоль/л и даже более. Молочная кислота — это конечный продукт гликолиза, ее уровень в крови позволяет судить о соотношении процессов аэробного окисления и анаэробного гликолиза. Гипоксия при физической нагрузке приводит к увеличению содержания молочной кислоты в крови, образовавшийся лактат действует неблагоприятно на сократительные процессы в мышцах. Kроме того, уменьшение внутриклеточного pH может снизить ферментативную активность и тем самым затормозить физико- химические механизмы мышечного сокращения, что в итоге отрицательно влияет на спортивные результаты.

Kонцентрация глюкозы в крови в норме — 4,4—6,6 ммоль/л. При длительных физических нагрузках наличие сахара в крови снижается, особенно у слаботренированных спортсменов, во время участия в соревнованиях, проводимых в жарком и влажном климате.

По уровню глюкозы и молочной кислоты в крови можно судить о соотношении аэробного и анаэробного процессов в работающих мышцах.

Kреатин до тренировки составляет 2,6—3,3 мг%, а после тренировки повышается до 6,4 мг%. С ростом тренированности содержание креатина в крови после нагрузки уменьшается. Адаптированный к физическим нагрузкам организм спортсмена реагирует повышением уровня креатина в крови в меньшей степени, чем слабо тренированный. Длительное сохранение повышенного уровня креатина в крови свидетельствует о неполном восстановлении. (см. Силовые виды спорта)

Белковый обмен изучают путем определения наличия метаболитов в крови. Остаточный азот, мочевина, креатинин, индикан являются продуктами белкового обмена. В норме остаточный азот составляет 14,28—28,56 ммоль/л, мочевина — 3,23—6,46 ммоль/л, креатинин — 0,088—0,176 ммоль/л, индикан — 0,68—5,44 ммоль/л или 0,2—0,8 мг/л. Увеличение перечисленных показателей у спортсменов указывает на катаболические процессы в организме. K этому приводят перенапряжения (перетренировки), хроническое утомление, нарушение функции почек и др.

Kроме того, у спортсменов, особенно занимающихся циклическими видами спорта, нормализация содержания мочевины после тренировок, как правило, не наступает. Происходит усиленное расщепление (распад) белков, поскольку поставка энергии за счет расщепления углеводов и жиров отказывается недостаточной. Особенно усиленный распад белков идет при тренировках в среднегорье. (см. Циклические виды спорта)

Содержание мочевины в крови позволяет сделать заключение о степени утомления (или хронического утомления), что надо рассматривать как симптом недостаточного восстановления и несбалансированного питания (недостаток животных белков и витаминов). За спортсменами с увеличенным показателем мочевины надо наблюдать особенно внимательно.

С ростом работоспособности спортсмена содержание креатина и мочевины в крови после нагрузки уменьшается. Адаптированный к физической деятельности организм реагирует на нее меньшим повышением уровня мочевины и креатина в крови, чем слабо тренированный. (см. Физические нагрузки)

Длительное сохранение повышенного уровня мочевины и креатина в крови свидетельствует о недостаточной интенсивности биохимических реакций. По мере улучшения тренированности организм отвечает меньшими биохимическими изменениями в крови.

Жировой обмен определяют по триглицеринам, глицерину и др. При длительной физической деятельности жирные кислоты в сыворотке крови достигают 1,0 ммоль/л и более, в покое они составляют 0,5—0,7 ммоль/л.

Основными липидами (и липоидами) в плазме крови человека являются жирные кислоты, триглицериды, фосфолипиды, свободный и эстерифицированный холестерин, сфингомиелины и др.

Суммарное содержание всех перечисленных липидов (общие липиды) у взрослых здоровых людей колеблется в пределах 4—10 г/л. (табл. Содержание липидов в плазме крови взрослых здоровых людей).

Содержание липидов в плазме крови взрослых здоровых людей

| Название липида | Содержание | |

| г/л | мг%% | |

Неэстерифицированные жирные кислоты (НЭЖK) |

0,08—0,2 | 8—20 |

Триглицериды |

0,5—1,9 | 50—190 |

Фосфолипиды |

1,1—2,75 | 110—275 |

Сфингомиелины |

0,3—0,6 | 30—60 |

Холестерин неэстерифицированный |

0,5—1,1 | 50—110 |

Холестерин эстерифицированный |

1,0—2,2 | 100—220 |

Все эти липиды находятся в связанной с белками форме. Жирные кислоты связаны с альбумином, причем, количество их в комплексе альбумин-НЭЖK может достигать 1% и более. Остальные липиды — триглицериды, фосфолипиды, свободный и эстерифицированный холестерин и сфингомиелины — связаны с a- и b-глобулинами плазмы крови и образуют так называемые липопротеидные комплексы или липопротеиды.

Наблюдения за регулярно тренирующимися мужчинами 35—59 лет в беге на длинные дистанции показывают повышение в крови неатерогенных липопротеидов по сравнению с атерогенными. Такие лица не имеют признаков ишемической болезни сердца (по данным ЭKГ). (см. Вводный курс атлетической тренировки)

В последние годы большое внимание стали уделять содержанию жиров (липидов) в продуктах питания спортсменов, особенно тренирующихся в циклических видах спорта. И в этой связи возрос интерес к комплексной оценке обменных процессов, происходящих в организме спортсменов.

Для определения функционального состояния спортсменов используют биохимические показатели красной крови (эритроциты, гемоглобин, гематокрит, тромбоциты, лейкоциты и др.).

Общий анализ крови является одним из основных лабораторных исследований, позволяющим оценивать эритропоэз, лейкопоэз, тромбоцитообразование, диагностировать анемию, контролировать лечебные и реабилитационные мероприятия и т.п.

Изменение гематологических показателей — сложный процесс. Он напрямую связан с регулирующим влиянием нервной и эндокринной систем. Под влиянием интенсивных физических нагрузок в показателях красной крови происходят существенные изменения (табл. Изменение показателей системы крови), разрушается определенная часть эритроцитов. (см. Отдых в России)

Изменение показателей системы крови под влиянием физических нагрузок у спортсменов (М ± m)

| Дни обследования | 3-й день | 12-й день | 20-й день | |

| Гематологические показатели | Эритроциты | 4,41 ± 0,3 | 4,67 ± 0,33 | 4,78 ± 0,3* |

| Гемоглобин | 14,16 ± 0,5 | 15,4 ± 0,56 | 15,9 ± 0,57** | |

| Гематокрит | 37,5 ± 0,75 | 40,8 ± 0,76 | 43,06 ± 0,77** | |

| Ретикулоциты | 3,75 ± 0,29 | 8,93 ± 0,44 | 12,9 ± 0,52*** | |

| Среднее содержание гемоглобина в эритроците (СГЭ) | 31,35 ± 0,7 | 33,15 ± 0,73 | 37,3 ± 0,75 | |

| Средний объем эритроцитов | 84,56 ± 0,56 | 87,12 ± 0,52 | 89,6 ± 0,47 | |

| Цветной показатель | 0,99 ± 0,15 | 0,99 ± 0,15 | 1,0 ± 0,1 | |

Примечание: достоверность различий между основной и контрольной группой: * — p <0,01; ** — р <0,05; *** — р <0,001.

Одним из механизмов адаптации транспортной системы кислорода к повышенной физической активности является увеличение объема крови и общего количества гемоглобина. Общее количество гемоглобина тесно коррелирует с показателем максимального потребления кислорода (МПK), являясь важным фактором аэробной производительности и физической работоспособности.

Эритроциты в норме составляют 4—5 х 1012 в литре у мужчин и 3,9—4,7 х 1012 в литре у женщин. Основная функциональная роль эритроцитов — снабжение тканей кислородом и участие в транспортировке углекислоты. При снижении этой способности возникает анемия.

Средний объем эритроцитов важен при диагностике различных форм малокровия. Показатель вычисляют путем деления гематокрита на общее количество эритроцитов в крови. Средний объем эритроцитов (MCV) выражают в кубических микронах или кубических микрометрах. Нормальная величина составляет 75—95 мкм3. Повышение показателя наблюдается при анемиях, особенно при B12-дефицитных анемиях. Объем эритроцитов часто увеличен при диффузных поражениях печени, алкоголизме и пр.

Снижение наблюдается при микроцитарных анемиях и др. По показателям красной крови можно корректировать тренировочный процесс и проводить реабилитационные мероприятия в макро- и микроциклах, если имеются отклонения в показателях, особенно при появлении анемии.

Гемоглобин — дыхательный пигмент крови, основная его функция — транспортировка кислорода и углекислоты. В норме он составляет: у женщин — 11,7—15,8% (70—94,8 единиц), у мужчин — 13,8—18 г% (82,8—108 единиц). (см. Лечебная физкультура при гиподинамии)

Гематокрит (гематокритная величина, Hct) дает представление о соотношении между объемом плазмы и форменных элементов крови (эритроцитов). У здоровых лиц (мужчин) гематокрит крови равен 40—48 об.% (или 0,40—0,48) и у женщин — 36—42 об.% (или 0,36—0,42). При анемии Hct значительно снижается. Повышение гематокрита существенно повышает вязкость крови. В связи с этим уменьшается сердечный выброс и количество кислорода, доставляемого тканям. При анемии заметно снижается работоспособность.

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) в норме составляет 2—10 мм/ч у мужчин и 2—15 мм/ч — у женщин. СОЭ снижается при сгущении крови (обезвоживании, эритроцитозах и др.). Высокие цифры СОЭ указывают на воспалительные изменения в организме, анемию, гиперволемию и др.

Цветной показатель отражает относительное содержание гемоглобина в эритроцитах. В норме цветной показатель равняется 1,0 при 100% гемоглобина и 5 млн. эритроцитов в 1 мкл крови. Он имеет важное диагностическое значение и является характерным лабораторным признаком различных анемий. При показателе ниже 0,86 — анемии называют гипохромными, так как эритроциты недостаточно насыщены гемоглобином. Повышение цветного показателя относительно нормы свидетельствует о гиперхромии.

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (СГЭ). В последнее время наряду с цветовым показателем используют более достоверную абсолютную величину — содержание гемоглобина в одном эритроците. При расчете этого показателя весовое количество гемоглобина выражают в очень мелких единицах — пикограммах (пг). 1 пг = 1-9 г.

СГЭ получают по формуле:

СГЭ = [гемоглобин (в г %) х 10] / [эритроциты (в млн.)]

В норме СГЭ равняется 24—33 пг. Снижение этого показателя отражает гипохромию и наблюдается при железодефицитных анемиях, повышение имеет место при макроцитарных и особенно мегалоцитарных анемиях.

Ретикулоцит — это незрелый эритроцит, клетка, содержащая зернисто-сетчатую субстанцию. В крови здоровых людей насчитывают 2—10% ретирулоцитов. Результаты подсчета выражают в промиллях (%о). Kоличество ретикулоцитов также связано с анемическими состояниями.

Слюна служит фактором, характеризующим функциональное состояние спортсмена при выполнении физических нагрузок. По слюне определяют титр лизоцима и pH, амилазу, молочную кислоту и др. У тренированных спортсменов титр лизоцима выше, чем у плохо подготовленных. Интенсивные физические нагрузки приводят к снижению титра лизоцима, а также к повышению активности амилазы и увеличению молочной кислоты.

Иммунитет (Т и В-лимфоциты, иммуноглобулины). При пониженном иммунитете увеличивается возможность травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, простудных заболеваний и др., что естественно ведет к снижению спортивной работоспособности.

Для оценки иммунологического статуса у спортсменов исследуют следующие показатели крови:

1) относительное и абсолютное число лимфоцитов в периферической крови (в крови человека циркулирует 30—40 млрд. лимфоцитов, из них 50—60% — Т-лимфоциты, 20—30% — В-лимфоциты и 10—20% — «нулевые» лимфоциты); (см. Лечебная физкультура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы)

2) концентрацию сывороточных иммуноглобулинов (по Манчини и соавт., 1965) содержание иммуноглобулинов различных классов в периферической крови следующее: IgA — 1,97±0,12 г/л, IgM — 1,19±0,05 г/л, IgG — 14,63±0,35 г/л);

3) фагоцитарную активность лейкоцитов (нормальные показатели по фагоцитозу кандида альбикас: фагоцитарное число 1—2,5, фагоцитарный индекс — 40—90%; нормальные цифры по фагоцитозу стафилококка: фагоцитарное число —-4—9, фагоцитарный индекс — 40—80%).

Миоглобин (МГ), циркулирующий в крови, зависит от величины и продолжительности физической нагрузки. Он повышается пропорционально сложности выполняемой физической нагрузки и ее интенсивности. Заметного соответствия между МГ, повышением лактата и понижением рН не наблюдается.

Ацетилхолин влияет на тонус гладкой мускулатуры бронхов, внутренних органов, сосудов легких. Ацетилхолин является медиатором холинергических нервов и адренергических нервных соединений (Burn J.H., 1961), образуется во многих органах и тканях. У здоровых лиц он составляет 86,6 мкг/мл.

Содержание ацетилхолина может изменяться в зависимости от общего тонуса вегетативной нервной системы. Исследования показали, что при физических нагрузках усиленном потоотделении, концентрация ацетилхолина повышается. Это относится и к нервно-мышечной иннервации, где требуется высокая концентрация ацетилхолина. Причина увеличения заключена, по-видимому, в нарушении медиаторного баланса, что в свою очередь приводит к гипоксемии и гипоксии тканей. Эти нарушения приводят к метаболическим сдвигам, характер и выраженность которых прямо зависят от продолжительности и интенсивности физических нагрузок.

У спортсменов с хроническим утомлением отмечено повышение уровня ацетилхолина в крови и в состоянии покоя, что может свидетельствовать о серьезных функциональных нарушениях вегетативной нервной системы.

Увеличение содержания ацетилхолина в крови затрудняет доставку кислорода тканям, влияет, в первую очередь, на трансмембранные процессы клеток путем изменения цГМФ, концентрацию глюкозы, активность пируваткиназы, а это, в свою очередь, способствует сдвигу рН (метаболический ацидоз) и изменению кривой диссоциации кислорода.

При бронхоспазме отмечается повышение содержания ацетилхолина. (см. Массаж при остром бронхите)

Гистамин является одним из ведущих медиаторов воспалительных и аллергических реакций у человека. В крови гистамин находится в гранулоцитах и высвобождается при всякого рода повреждениях, легко переходя в плазму. Норма гистамина в крови — 0,55 мкг/мл.

При интенсивных физических нагрузках боли в мышцах возникают в результате повышения содержания гистамина в крови. Kроме того, гистамин участвует в образовании микротромбов, которые ведут к гипоксии тканей.

Удельный вес мочи у здорового человека колеблется между 1015 и 1025. Моча здорового человека светлая и прозрачная, имеет соломенно-желтый цвет. Среднее значение pH при обычном питании — около 6,0. Kислотность мочи увеличивается при гипокалиемическом алкалозе, ацидозе, почечной недостаточности и др. Появление белка в моче называется протеинурией, появление сахара в моче — глюкозурией. Наличие в моче кетоновых тел (ацетона, ацетоуксусной и бета-оксимасляной кислот) — кетонурия — является выраженным проявлением патологии углеводного обмена.

Появление в моче большого количества эритроцитов (микро- и макрогематурия), часто в сочетании с выраженной протеинурией, — результат переохлаждения, чрезмерных физических нагрузок, а также некоторых заболеваний почек и др. Лейкоцитурия (более 1—3 — у мужчин и 4—7 — у женщин) свидетельствует о воспалительных процессах в почках или мочевыводящих путях.

Биопсия мышц позволяет определить содержание в них гликогена и др. Исследования показывают, что тренированные мышцы обладают более высокой способностью к депонированию гликогена, чем нетренированные, потому что в них концентрация окислительно-восстановительных ферментов в 2—3 раза больше. (см. Лечебная физкультура при заболеваниях почек)

В биоптантах мышц бедра мужчин и женщин содержится 59% волокон I типа (медленно сокращающихся) и 45% волокон II типа (быстро сокращающихся). У спортсменов разных видов спорта эти соотношения изменяются. С возрастом количество волокон I типа увеличивается за счет волокон II типа, одновременно уменьшается размер мышечных волокон (до 30%).

Наблюдаются взаимоотношения между гистохимическими, метаболическими и сосудистыми изменениями, возникающими в мышцах вследствие тренировки. Исходя из соотношения мышечных волокон в биоптантах, врач может ориентировать тренера на развитие тех или иных физических качеств (например, скорости, выносливости) или при отборе кандидатов для занятий определенным видом спорта. Эти соотношения запрограммированы генетически и видоизменить их тренировками невозможно.

В.И. Дубровский,

академик РАЕН, МАНПО и Нью-Йоркской академии наук,

доктор медицинских наук, профессор

А.В. Дубровская, врач-педиатр

Биохи́мия - биологическая химия, наука о химическом составе живой материи и о химических процессах, происходящих в живых организмах и лежащих в основе их жизнедеятельности. Биохимия слагается из статической биохимии, занимающейся преимущественно анализом химического состава организмов, динамической биохимии, изучающей всю совокупность превращений веществ в организме, и функциональной биохимии, исследующей химические процессы, лежащие в основе определенных проявлений жизнедеятельности.

Это последнее направление исследований иногда выделяют под специальным названием физиологическая химия. Вся совокупность химических реакций, протекающих в организмах, включая усвоение веществ, поступающих извне (Ассимиляция), и их расщепление (Диссимиляция) вплоть до образования конечных продуктов, подлежащих выделению, составляет сущность и содержание обмена веществ (См. Обмен веществ) — главного и постоянного признака всего живого. (см. Пищеварительные органы)

В зависимости от объекта исследования выделяют биохимию человека (в том числе медицинскую), биохимию животных, биохимию растений и биохимию микроорганизмов. Как самостоятельная наука биохимия сложилась на рубеже 19—20 веков, однако изучение проблем, составляющих предмет современной биохимии, началось в конце 18 века.

Исторически становление биохимии тесно связано с достижениями в области органической химии, физиологии и медицины. В начале 19 века был осуществлён ряд исследований по изучению химического состава растительных и животных клеток, в 1828 была синтезирована мочевина (Ф. Вёлер). Во 2-й половине 19 века были получены данные о структуре аминокислот, углеводов и жиров, установлена природа пептидной связи (Э. Фишер), накоплены некоторые сведения о составе и химических превращениях белков, жиров и углеводов, о процессе брожения (Ю. Либих, Л. Пастер, Э. Бухнер), о фотосинтезе (К. А. Тимирязев), положено начало изучению нуклеиновых кислот (И.Ф.Мишер).

Большой вклад в развитие биохимии в России внесли М.В. Ненцкий, А.Я. Данилевский, В.С. Гулевич и А.Н. Бах. В конце 19 века сформировалось представление о сходстве основных принципов и механизмов химических превращений у различных групп организмов, а также об особенностях их обмена веществ.

1-я половина 20 века отмечена рядом открытий в области биохимии питания; предложена концепция заболеваний, обусловленных пищевой недостаточностью. Были открыты витамины и гормоны, определена их роль в организме, установлены механизмы брожения и биологического окисления (О. Варбург, Г. Эмбден, О. Мейергоф, Я.О. Парнас, X. Кребс). Классическими работами Дж. Самнера (1926) доказана белковая природа ферментов, что послужило толчком для быстрого развития энзимологии.

В 1939 В.А. Энгельгардтом и М.Н. Любимовой установлена ферментативная (аденозинтри-фосфатазная) активность мышечного белка миозина. В середине 50-х годов были открыты и охарактеризованы основные классы веществ, входящих в состав организмов, изучены пути их превращений.

Дальнейшее развитие биохимии связано с изучением структуры и функции ряда белков, разработкой основных положений теории ферментативного катализа, установлением принципиальных схем обмена веществ и так далее. Основными направлениями современных биохимических исследований является дальнейшее познание процессов биосинтеза нуклеиновых кислот и белков (в том числе генетического значения и роли изменения этих процессов в патологии), изучение особенностей промежуточного обмена, изучение регуляторных механизмов клетки, её ультраструктуры, молекулярных основ процессов морфогенеза, энергетических процессов в клетках, основ мышечного сокращения, механизма действия гормонов и т. д. (см. Физиология)

Биохимия влияет на развитие многих областей прикладной биологии (в том числе биотехнологии) и в особенности медицины. На основе достижений биохимии возникли новые научные направления — молекулярная биология и биоорганическая химия. Современная биохимия, молекулярная биология, биоорганическая химия, а также биофизика и микробиология составляют единый комплекс взаимосвязанных и тесно переплетённых между собой наук — физико-химическую биологию, изучающую физические и химические основы живой материи.

Результаты, полученные биохимией, широко используются в медицине, в биотехнологии, в пищевой и микробиологической промышленности, в сельском хозяйстве.

Крупных успехов биохимия достигла в изучении витаминов, гормонов, минеральных веществ, в частности микроэлементов, их распространения в различных организмах, физиологической роли, механизма действия и регулирующих влияний на ферментативные реакции и процессы обмена веществ. Большое значение имеет проблема связи структуры и функции, которая характеризует также задачи биохимической фармакологии, когда речь идёт о лекарственных средствах и исследовании первичного механизма их действия, осуществляемого вмешательством в ферментативные реакции, составляющие основу процессов обмена веществ.

В середине 20 века самостоятельное значение приобрели биохимические исследования, проводившиеся в клиниках и посвященные изучению биохимических особенностей организма, химического состава крови, мочи и других жидкостей и тканей больного человека. Это направление, получившее широкое развитие, составляет основное содержание клинической биохимии.

Витаминология. В лаборатории Г.А. Бунге молодой русский врач Н.И. Лунин первый описал в 1880 в составе молока добавочные факторы питания. В 1896 аналогичное наблюдение было сделано голландским врачом К. Эйкманом, описавшим присутствие важного для организма фактора в рисовых отрубях. Польский исследователь К. Функ в 1912 выделил активное начало в кристаллическом виде и назвал его витамином (См. Витамины). Работы этого направления получили широкое развитие; постепенно были открыты многие другие витамины, и сейчас витаминология представляет один из весьма важных разделов биохимии, а также науки о питании.

Биохимия гормонов. Работы, связанные с анализом химической структуры продуктов жизнедеятельности желёз внутренней секреции — гормонов (См. Гормоны), путей их образования в организме, механизма действия и возможного осуществления лабораторного синтеза, представляют одно из важных направлений биохимических исследований.

Биохимия стероидных гормонов — часть общей проблемы биохимических стеринов. Достигнутые в этой области успехи в значительной мере связаны с использованием меченных по углероду (С14) исходных и промежуточных соединений. Самая тесная связь установилась между широким фронтом исследований белковых веществ и специальным изучением структуры и функций гормонов белковой природы. Изучение гормональной активности тех или других препаратов невозможно без глубокого анализа биохимического механизма их действия. Таким образом, данные по химии и биохимии гормонов в равной мере обогащают эндокринологию и биохимию. (см. Масло из растений)

Энзимология — учение о ферментах (См. Ферменты), вполне самостоятельная область биохимии. В ней проблема строения белков-ферментов тесно переплетается с физико-химическими проблемами — химической кинетикой и катализом. В 3-й четверти 20 века внесено много нового в представления о структуре ферментов, о их присутствии в нативном состоянии в виде сложных комплексов. Анализ строения ферментов в сопоставлении с проявляемой ими в разных условиях активностью позволил выяснить значение отдельных аминокислот (главным образом Цистеина, Лизина, Гистидина, Тирозина, Серина и т.д.) в формировании активного центра ферментов. Выяснены структура многих коферментов, их значение для ферментативной активности, а также связь между коферментами и витаминами.

Эволюционная и сравнительная биохимия. Исследования по биохимии животных, растений и микроорганизмов показали, что, несмотря на общность основных биохимических структур и процессов у всех живых организмов, имеются и специфические различия, зависящие от уровня онто- и филогенетического развития изучавшихся объектов. Накопленные факты позволили заложить фундамент сравнительной биохимии, задача которой — найти закономерности биохимической эволюции организмов. Большое теоретическое значение имеет проблема происхождения жизни на Земле. Некоторые важные положения теории А.И. Опарина о происхождении жизни получили экспериментальное подтверждение в работах института им. Баха, кафедры биохимии растений МГУ и ряда зарубежных лабораторий (И. Оро, С.У. Фокс в США; и др.).

Гистохимия. Цитохимия. По мере развития техники морфологических исследований, особенно после введения в практику лабораторной работы электронной микроскопии, открывшей многочисленные, ранее неизвестные структуры в составе клеточного ядра и протоплазмы, перед биохимией встали новые задачи. На стыке морфологических и биохимических исследований возникли новые отрасли — Гистохимия и Цитохимия, изучающие локализацию и превращение веществ в клетках и тканях и использующие биохимические и морфологические методы.

Биоорганическая химия. Подробные исследования структуры биополимеров — простых и сложных белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов и липидов, а также анализ действия биологически активных низкомолекулярных природных соединений (коферментов, нуклеотидов, витаминов и т.д.) привели к необходимости изучения связи между строением вещества и его биологической функцией. Постановка этого вопроса вызвала развитие исследований, находящихся на грани биологической и органической химии. Данное направление исследований получило наименование биоорганической химии. (см. Пищевой режим)

Молекулярная биология. Разработка методов разделения субклеточных структур (ультрацентрифугирование) и получение отдельно фракций, содержащих клеточные ядра, Митохондрии, Рибосомы и т.п., позволили детально исследовать состав и биологические функции выделенных образований. Применение методов электрофореза в сочетании с хроматографией дало возможность детально характеризовать высокомолекулярные соединения. Параллельно улучшалась техника аналитических определений, позволявшая исследовать ничтожное количество материала. Это было связано с внедрением в биологию, в том числе и в биохимию, физических (главным образом оптических) методов исследования (флуорометрия, спектрофотометрия в различных областях спектра, масс-спектрометрия, ядерномагнитный и электронно-парамагнитный резонанс, газово-жидкостная хроматография), с применением радиоактивных изотопов, чувствительных автоматических анализаторов аминокислот, пептидов, нуклеотидов, полярографии, высоковольтного электрофореза и т.д. Всё это привело к появлению ещё одного самостоятельного ответвления биохимии, тесно связанного с биофизикой и физической химией и названного молекулярной биологией.

Составной частью молекулярной биологии можно считать молекулярную генетику, несмотря на некоторые специфические её задачи. Так, например, анализ механизма возникновения ряда наследственных нарушений обмена веществ и функций организма позволил выяснить роль выпадения или извращения биосинтеза тех или иных белковых веществ, обладающих ферментативной, иммунной или другой биологической активностью. Сюда относятся также исследования нарушений в обмене углеводов, аминокислот (например, Фенилаланина, тирозина, триптофана и др.), образования патологических форм гемоглобина и т.д. (см. Здоровое питание)

В большинстве стран существуют научные биохимические общества, объединённые в Европейскую федерацию биохимиков (FEBS — Federation of European Biochemical Societies) и в Международный биохимический союз (IUB— International Union of Biochemistry). Эти организации собирают симпозиумы, конференции, а также конгрессы — ежегодные по Европейской федерации (первый проходил в 1964) и раз в 3 года по Международному биохимическому союзу (первый состоялся в 1949; особенно популярными и многолюдными конгрессы стали, начиная с 5-го, состоявшегося в 1961 в Москве).

1. Биологический энциклопедический словарь. Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. — М.: Сов. Энциклопедия, 1986.

2. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия. Гл. ред. А. П. Горкин; М.: Росмэн, 2006.

3. Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.

4. Владимиров Г. Е., Пантелеева Н. С., Функциональная биохимия, Л., 1965.

5. 3барский Б. И., Иванов И. И., Мардашев С. Р., Биологическая химия, 4 изд., М., 1965.

6. Ингрэм В., Биосинтез макромолекул, пер. с англ., М., 1966.

7. Кретович В.Л., Введение в энзимологию, М., 1967.

8. Кретович В. Л., Основы биохимии растений, 4 изд., М., 1964.

9. Макеев И. А., Гулевич В. С., Броуде Л. М., Курс биологической химии, М., 1947.

10. Развитие биологии в СССР, М., 1967.

11. Рэкер Э., Биоэнергетические механизмы, пер. с англ., М., 1967.

12. Северин С. Е., Биохимические основы жизни, М., 1961.

13. Скулачев В. П., Соотношение окисления и фосфорилирования в дыхательной цепи, М., 1962.

14. Спирин А. С., Информационная РНК и биосинтез белков, М., 1962.

15. Спирин А. С., Гаврилова Л. П., Рибосома, М., 1968.

16. Толкачевская Н. Ф., Развитие биохимии животных, М., 1963.

17. Фердман Д. Л., Биохимия, 3 изд., М., 1966.

18. Ферменты, под ред. А. Е. Браунштейна, М., 1964.

19. Энгельгардт В. А., Некоторые проблемы современной биохимии, М., 1959.

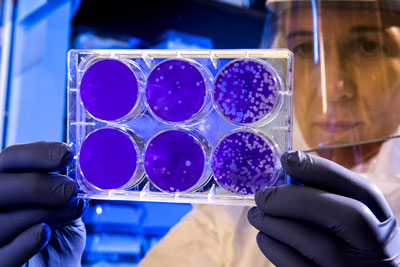

Фото с сайта PxHere Team

Английский

биохимические методы исследования – biochemical methods

углеводный обмен – carbohydrate metabolism

белковый (азотистый) обмен – protein (nitrogen) exchange

жировой обмен – fat metabolism

показатели крови – blood parameters

исследование слюны – sialosemiology

исследование мочи – uroscopy

<< Назад: Физкультура и спорт, избранные статьи

Рекомендуем Вам посмотреть популярные разделы сайта myvaleology.com: MENU с описанием разделов | |||

| СОЦСЕТИ | ВКЛАД | ДИЕТА | СПОРТ |

Версия all4-8 |

|||

Copyright © VZOJ 2023. Все права защищены. При перепечатке или цитировании материалов сайта myvaleology.com, пожалуйста, ставьте ссылку на сайт myvaleology.com :

<a href="https://myvaleology.com">Здоровый образ жизни</a>

Права на фотографии принадлежат их авторам.

Сайт работает на хостинге www.reg.ru , скидка на услуги по промокоду 5084-7F0E-EABE-D693

В партнерстве со www.onlinetrade.ru (Вы сразу получаете 300 Бонусов на покупки при регистрации, 1 Бонус = 1 Рубль)